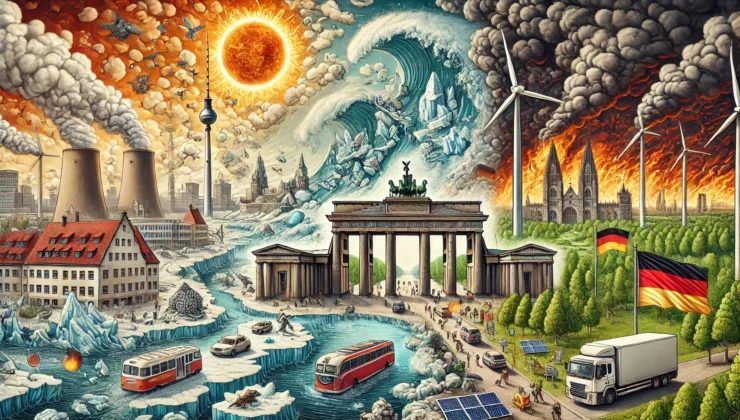

Doch die jüngste Haltung des Landes im Kampf gegen den Klimawandel wirft ernsthafte Fragen darüber auf, wie realistisch dieser Anspruch wirklich ist.

Die grundlegende Herausforderung, der Deutschland in seiner Klimapolitik gegenübersteht, liegt nicht nur im Konflikt zwischen wirtschaftlichen Interessen und langfristigen Nachhaltigkeitszielen, sondern auch in der Kluft zwischen den Wahrnehmungen der politischen Eliten und der Bevölkerung in Bezug auf das Thema Klimawandel. Diese Kluft hat eine politische Krise geschaffen, die eine tiefgreifende Hinterfragung der demokratischen Repräsentation, gesellschaftlichen Teilhabe und ökologischen Sensibilität erfordert.

Politischer Wille und wirtschaftlicher Pragmatismus: Der Widerspruch zwischen politischer Realität und Klimazielen

Der Ansatz der deutschen Regierung im Kampf gegen den Klimawandel wird weitgehend von wirtschaftlichen Interessen und den Anforderungen des Industriesektors bestimmt. Ein Beispiel hierfür ist die deutsche Haltung zu den Handelsbeziehungen mit China, die zwischen wirtschaftlicher Abhängigkeit und Wettbewerb hin- und herpendelt. Während die Regierung einerseits von langfristigen Zielen wie ökologischer Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität spricht, führen andererseits wirtschaftliche Interessen und globale Handelsbeziehungen dazu, dass diese Ziele in den Hintergrund rücken. Dies verhindert eine echte radikale Transformation im Kampf gegen den Klimawandel.

In diesem Zusammenhang bietet der Begriff der „instrumentellen Rationalität“ aus der Politikwissenschaft einen wichtigen Rahmen, um das zwiespältige Verhalten Deutschlands in der Klimapolitik zu verstehen. Politiker handeln mit der Sorge um den Erhalt von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung, während abstraktere und langfristigere Ziele wie ökologische Nachhaltigkeit und ethische Verantwortung in den Hintergrund treten. Der wirtschaftliche Pragmatismus der deutschen Politik überschattet die ambitionierten Rhetoriken im Kampf gegen den Klimawandel und untergräbt die Glaubwürdigkeit der Klimapolitik in den Augen der Bevölkerung. Dies erschüttert das Vertrauen der Öffentlichkeit in das politische System und schwächt die Unterstützung für Umweltpolitik.

Gesellschaftliche Forderungen und politische Entfremdung: Die Erosion der demokratischen Teilhabe

Laut Berichten von Clean Energy Wire fordert ein großer Teil der deutschen Bevölkerung entschlossenere und konkrete Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel. Besonders bei den Europawahlen 2019 gehörten Umwelt- und Klimathemen zu den wichtigsten Anliegen der deutschen Wähler, und der Aufstieg der Grünen in dieser Zeit zeigte deutlich die Sensibilität der Gesellschaft gegenüber dem Klimawandel.

Doch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und der Einfluss des Ukraine-Krieges auf die Energiepreise haben dazu geführt, dass die Klimapolitik in den Hintergrund gerückt ist.

Das Problem liegt hier in der Unfähigkeit des deutschen demokratischen Repräsentationsmechanismus, die Forderungen der Bevölkerung nach Umweltpolitik angemessen widerzuspiegeln. Die Entscheidungen der deutschen Regierung, die im Kontext wirtschaftlicher Interessen und internationaler Handelsbeziehungen getroffen werden, ignorieren die Forderungen der Bevölkerung nach ökologischer Nachhaltigkeit und ethischer Verantwortung. Dieser Umstand lässt sich mit Jürgen Habermas’ Begriff des „öffentlichen Raums“ analysieren; in demokratischen Gesellschaften sollten politische Entscheidungen im Einklang mit den Forderungen und Werten der Bevölkerung stehen. Doch in Deutschland findet der Druck, der sich in der Öffentlichkeit bezüglich des Klimawandels aufbaut, im politischen Entscheidungsprozess nicht ausreichend Gehör. Dies führt zu einer Entfremdung der Bevölkerung vom politischen System und erschüttert das Vertrauen in die Demokratie.

Der Aufstieg des Populismus und das Paradoxon in der Klimapolitik

Die in Deutschland herrschende Repräsentationskrise und das Versagen bei der Erfüllung der gesellschaftlichen Forderungen bereiten gleichzeitig den Boden für den Aufstieg populistischer Bewegungen. Das steigende Interesse der jungen Wähler an der rechtsextremen AfD ist ein Beispiel dafür, wie Populismus durch die Manipulation gesellschaftlicher Ängste und komplexer Themen wie des Klimawandels politische Macht erlangen kann. Die AfD bezeichnet die Klimapolitik der Regierung als „elitär“ und „weltfremd“ und spricht damit Wähler an, die wirtschaftliche Sorgen haben. Dies führt zu einer weiteren Spaltung und Polarisierung der Gesellschaft, selbst angesichts einer globalen Krise wie des Klimawandels.

Ein Grund dafür, dass populistische Rhetorik in verschiedenen Teilen der Gesellschaft Anklang findet, liegt in der Wirkung der „Kultur der Angst“ und der „kognitiven Dissonanz“. Die Bevölkerung erkennt zwar den existenziellen Charakter der Bedrohung durch den Klimawandel an, scheut jedoch aus Angst vor dem Verlust wirtschaftlicher Sicherheit und Lebensstandard vor radikalen Veränderungen zurück. Dieser Widerspruch stärkt die skeptischen und leugnenden Aussagen populistischer Bewegungen zum Klimawandel und führt zu einem Rückgang der Unterstützung für Umweltpolitik.

Radikale Transformation in der Klimapolitik und die Notwendigkeit einer demokratischen Erneuerung

Das Paradoxon in der deutschen Politik in Bezug auf den Klimawandel und die ökologische Nachhaltigkeit ist nicht nur ein politisches Thema, sondern weist auf ein tiefgreifendes strukturelles Problem in Bezug auf demokratische Teilhabe, Repräsentation und soziale Gerechtigkeit hin. Solange Deutschland weiterhin im Sinne wirtschaftlicher Interessen und kurzfristiger politischer Ziele handelt, wird es nicht in der Lage sein, eine echte Führungsrolle im Kampf gegen den Klimawandel einzunehmen. Dies beschleunigt nicht nur eine ökologische Katastrophe, sondern bereitet auch den Boden für die Erosion demokratischer Werte und des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Vor diesem Hintergrund ist es von entscheidender Bedeutung, dass deutsche Politiker auf die Forderungen der Bevölkerung sensibler reagieren und eine nachhaltigere Politik verfolgen. Dies ist nicht nur aus demokratischer Sicht, sondern auch für die Übernahme einer effektiven Führungsrolle im globalen Kampf gegen die Klimakrise von zentraler Bedeutung. Der Klimawandel ist nicht nur ein Umweltproblem, sondern auch eine existentielle Herausforderung für die Menschheit. Dieser Herausforderung kann nur durch ethische Verantwortung und kollektives Bewusstsein jenseits wirtschaftlicher Interessen begegnet werden. Daher ist eine radikale Transformation der deutschen Klimapolitik unvermeidlich – sowohl für die Zukunft Deutschlands als auch für die der Welt.

02:00

02:00

News

News

Güncel

Güncel

Güncel

Güncel

Güncel

Güncel

Güncel

Güncel

Güncel

Güncel

Güncel

Güncel